加入素材篮X

收藏到我的素材库

X嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着

收藏成功

X嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着

-

苏轼:将75万字《汉书》抄写三遍,倒背如流

积累 勤奋 专注 读书苏轼天资聪颖,博览群书,是个典型的学霸。不过他的文学成就却不是天分两个字可以解释的。北宋元丰三年(公元1080年),苏轼贬谪黄州。有一天,好友朱载来拜访苏轼,过了很久也不见苏轼出来。朱载走也不是,留也不是,很是尴尬。过了足足有一个时辰,苏轼才走了出来。朱载便问他在做什么功课,苏拭回答说:“抄《汉书》。”朱载大为奇怪,说:“以先生的才华,开卷一览,就能够终生难忘,怎么还亲自抄书呢?”苏轼回答说:“不是这样的。我抄《汉书》已有三遍了,边抄边背。开始抄第一遍时,每段专抄三个字做题目,第二遍每段专抄两个字做题目,现在只抄一字做题目,只要提起这个字,我就能接着往下背诵下去。”苏轼拿出一册抄写的汉书,朱载随口念了一字,苏轼应声背诵题下文字,没有一字出错。—部《汉书》将近75万字,抄写三遍,倒背如流,这等功夫谁学得了啊!苏轼将这种读书方法称为“八面受敌”读书法。“每一书皆作数过尽之”,“每次作一意求之”。意思是每一本书要读上好几遍,每一遍都只带看一个主题去探求、去研究,这样就好像读了好几本书一样。苏轼读书,在别人看来很苦,可在他,却是无与伦比的乐事。正如鲁迅所言:“哪里有天才,我是把别人喝咖啡的工夫,都用在工作上的。”这或许是对苏轼一生成就的最好注释。

加入素材篮收藏

英国诗人柯勒律治:论读书,把读者分为四类

简单 学习 取舍 读书柯勒律治是英国著名诗人,他把读者分为四类:第一类好比计时的沙漏,知识注进去又漏出来,一点儿痕迹也没留下;第二类好比海绵,什么都吸收,挤一挤,流出的东西原封不变,甚至还脏了些;第三类像滤豆浆的布袋,豆浆都流掉了,只剩下豆渣;第四类像宝石矿上的苦工,把矿渣甩在一旁,只拣那些纯净的宝石。

加入素材篮收藏

苏轼:独特的读书法:究其一点,不计其余

专注 整体 读书北宋著名的文学家苏轼学识渊博,这与他独特的读书法不无关系。比如,他读《汉书》,每次只注意某一个方面的问题,其他方面的问题略去不顾。下一次再读时,又只注意另一个方面的问题。如此读书数遍,则全书几个方面的问题都可解决。想想也是,要想一下子把书中各方面的问题都解决,势必“眉毛胡子一把抓”,顾此而失彼。苏轼的“究其一点,不计其余”的读书法,确有借鉴意义。

加入素材篮收藏

闻一多:读书成瘾,一看就醉,竟忘了去结婚

读书 沉迷 专注 生活闻一多读书成瘾,一看就“醉”,就在他结婚的那天,洞房里张灯结彩,热闹非凡。大清早亲朋好友都来登门贺喜,直到迎亲的花轿快到家时,人们还到处找不到新郎。急得大家东寻西找,结果在书房里找到了他。他仍穿着旧袍,手里捧着一本书人了迷。怪不得人家说他不能看书,一看就要“醉”。

加入素材篮收藏

孙犁:冬日透窗,光明在案。裁纸装书,甚适

志向 生活 个性 读书作家林斤澜写过一篇短文。说作家孙犁曾有一个出国机会,众人垂涎欲滴,但他轻易就放弃了,原因竟是:他不会打领带。其实,不会打领带只是借口,关键是孙犁没把出国当作享受。孙犁的享受是什么呢?在他写的《书衣文录》里,有这样的句子:“冬日透窗,光明在案。裁纸装书,甚适。” 有人觉得豪车别墅。锦衣玉食才算享受,有人却觉得午后一杯清茶、晒晒冬日的阳光就很美好。

加入素材篮收藏

富兰克林:“读书的滋味要比面包好多了!”

读书 帮助 精神 善良富兰克林自幼酷爱读书。家贫无钱上学,从少年时代起,就独自谋生,常常饿肚子省钱买书读。一天,富兰克林看到一位饿得走不动的白发老妪,便将自己仅有的一块面包送给她。老妪看富兰克林的样子,也是一个穷人,不忍收他的面包。“你吃吧,我包里有的是。”富兰克林说着拍拍那只装满书籍的背包。老妪吃着面包,只见富兰克林从背包里抽出一本书,律律有味地读起来。“孩子,你怎么不吃面包啊?”老妪问道。富兰克林笑着回答说:“读书的滋味要比面包好多了!” 读书是让人精神饱满的最好食粮,它能开导灵魂,净化自我,使心灵沉静,指引人们走向成功。

加入素材篮收藏

《死灵魂》彼得尔希加:博览群书却毫无建树

内在 读书 积累 思想俄国作家果戈里的名作《死魂灵》中的一个人物彼得尔希加嗜书如命,一见到书就埋头读了起来,根本不管是一本什么的书,内容是好是坏,以及对自己有没有帮助。他读了一辈子书,最后却一点儿收获都没有。他除了把自己收藏的书读遍了,还博览群书,做了大量的读书笔记和校勘,可是,却连一篇文章也写不出来,毫无建树。

加入素材篮收藏

陶渊明好读书,不求甚解;陆澄为读书而读书

学习 好奇 方法 读书晋代陶渊明是著名的文学家,他的作品自然清新、朴素优美,在思想上和艺术上都对后代文学有很大影响。他曾这样总结他的读书方法:“闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”。他从读书中获得了极大的乐趣,但是他读书并不是字斟句酌,而是“不求甚解”,以期与古人心灵的契合。南北朝有一名学者叫陆澄,他从小好学,一生好学不辍,手不离书,可是却没有任何成就。他曾经用了3年时间将《易经》背得滚瓜烂熟,但对里面的意思却搞不明白。他想编一部史书,但是也没有完成。他为读书而读书,没有找到适合自己的方法,也没有看到书中的精华,所以虽然读了一辈子书,也不能成为大学问家。

加入素材篮收藏

王安石:衣裳肮脏须发纷乱,囚首丧面谈诗书

外在 读书 理解 才华王安石不注意自己的饮食和仪表,衣裳肮脏,须发纷乱,仪表邋遢,王安石的这些恶习众所周知。苏洵曾经描述王安石说:“衣臣虏之衣,食犬彘之食”,“囚首丧面而谈诗书”。庆历五年(1045年)三月,韩琦任扬州知府,王安石为签判,成了韩琦的幕僚。王安石经常通宵达旦地读书,因此当差的时候时多来不及洗漱装扮。韩琦以为王安石夜夜寻欢作乐,就劝他不可荒废读书。王安石也不辩解,只是说韩公不能知我,后来韩琦才发现王安石非常有才华。

加入素材篮收藏

余秋雨:为读这几页,忍着饥饿走两个多小时

读书 学习 精神 忍耐在余秋雨11岁的时候,为了能让他有更好的前途,他们全家借住到上海市区。余秋雨在上海报考了中学。中学的图书馆不小,但每天借书都要排长队,而且想借的书十次有九次都被借出去了。后来,余秋雨到处打听,终于知道有一个叫“上海青年宫图书馆”的地方借书比较方便,就立即去申办了一张借书证。青年宫在江西中路200号,快到外滩了。当时正值困难时期,人们每天都吃不饱。余秋雨在晚饭后要步行一个多小时才能到达青年宫,走到一半就饿了。当他走到图书馆时,离人家关门已经不到一个小时了。从青年宫图书馆把书借出来也不容易,所以余秋雨只能在那里看。不到一个小时的时间,等找到书,就只剩下半个多小时了,能读几页?但是,就为了这几页,一个十三四岁的男孩子,每天忍着饥饿走一个多小时,看完再走一个多小时回家。这种如饥似渴的阅读精神怎能不让人为之感动?

加入素材篮收藏

巴尔扎克:为了读书废寝忘食,在图书馆过夜

勤奋 知识 积累 读书一段时间的写作实践,使巴尔扎克感到自己的知识和经验都很浅薄,于是,他拼命阅读世界文学名著,广泛地接触社会和了解人生。他天天出入于图书馆和书店,总是来得最早,离开最晚。有一次,他在图书馆里翻阅资料,边看边记,忘记了时间的早晚。图书馆的人员下班了,也忘记招呼巴尔扎克一声。第二天早晨,图书馆的人员来上班了,发现巴尔扎克还在边看边记。为了读书,巴尔扎克真到了废寝忘食的地步。

加入素材篮收藏

车胤、孙康“囊萤映雪”,匡衡“凿壁偷光”

学习 勤奋 读书 方法晋朝的车胤、孙康、匡衡,家里都很穷,连点灯的油都买不起。夏天的晚上,车胤用纱布做成一个小口袋,捉一些萤火虫装进去,借着萤火虫发出的光亮看书;孙康在严寒的冬夜坐在雪地里,利用白雪的反光苦读;匡衡在墙上凿了个小洞,“偷”邻居家的一点灯光读书。成语“囊萤映雪”和“凿壁偷光”所讲的就是这几个故事。

加入素材篮收藏

毛泽东:不动笔墨不看书,反复读书认真学习

探索 思想 读书 严谨毛主席从来反对那种只图快、不讲效果的读书方法。他在《读韩昌黎诗文全集》时,除少数篇章外,都一篇篇仔细琢磨,认真钻研,从词汇、句读、章节到全文意义,哪一方面也不放过。通过反复诵读和吟咏,韩集的大部分诗文他都能流利地背诵。《西游记》、《红楼梦》、《水浒传》、《三国演义》等小说,他从小学的时候就看过,到了六十年代又重新看过。他看过的《红楼梦》的不同版本差不多有十种以上。一部《昭明文选》,他上学时读,五十年代读,六十年代读,到了七十年代还读过好几次。他批注的版本,现存的就有三种。一些马列、哲学方面的书籍,他反复读的遍数就更多了。《联共党史》及李达的《社会学大纲》,他各读了十遍。《共产党宣言》、《资本论》、《列宁选集》等等,他都反复研读过。许多章节和段落还作了批注和勾画。几十年来,毛主席每阅读一本书,一篇文章,都在重要的地方划上圈、杠、点等各种符号,在书眉和空白的地方写上许多批语。有的还把书、文中精当的地方摘录下来或随时写下读书笔记或心得体会。毛主席所藏的书中,许多是朱墨纷呈,批语、圈点、勾画满书,直线、曲线、双直线、三直线、双圈、三圈、三角、叉等符号比比皆是。

加入素材篮收藏

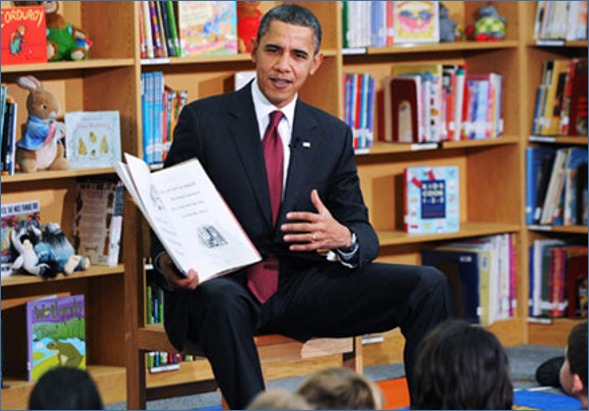

奥巴马:读书培养了广博的知识和优雅的语言

学习 语文 积累 读书在战后美国历届总统中,奥巴马可能是最爱读书的,而且读的书也的确很多。从他自传广博的知识和优雅流畅的语言中我们能猜想他的阅读是非常丰富的。每次遇到问题时,他都会找来相关的书阅读,希望从书中得到些启示。奥巴马认为塑造他人生、最感动的书是《圣经》。还有莎士比亚的悲剧,不管《哈姆莱特》还是《李尔王》,每一部悲剧都那么丰富。你可以一年读一次,每年都读,年年有新意,年年都有你不曾留意的东西,书里有对人性两难境遇的洞察,非常有力。

加入素材篮收藏

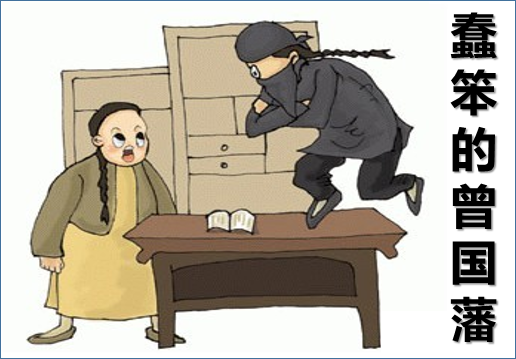

曾国藩:贼人大怒:“这种水平读什么书?”

才华 读书 勤奋 积累曾国藩是中国历史上最有影响的人物之一,但是他小时候的天赋却不高。有一天在家读书,对一篇重复不多少遍了,还在朗读,因为,他还没有背下来。这时候他家来了一个贼,潜伏在他的屋檐下,等读书人睡觉之后捞点好处。可是等啊等,就是不见他睡觉,还是翻来复去地读那篇文章。贼人大怒,跳出来说,“这种水平读什么书?”然后将那文章背诵一遍,扬长而去!贼人至少比曾先生要聪明,但是他只能成为贼,而曾先生却成为毛泽东主席都钦佩的人:“近代最有大本夫源的人。勤能补拙是良训,一分辛苦一分才。”那贼的记忆力真好,听过几遍的文章都能背下来,而且狠,见不睡觉居然跳出来“大怒”,教训曾先生之后,还要背书,扬长而去。但是遗憾的是,他名不经传,曾先生后来启用了一大批人,按说这位贼人与曾先生有一面之交,大可去施展一二,可惜,他的天赋没有加上勤奋,变得不知所终。

加入素材篮收藏

犹太人无禁书,爱书传统由来已久,深入人心

读书 自由 思想 比较犹太人无禁书,即使是一本攻击犹太人的书。犹太人爱书的传统由来已久,深入人心。联合国教科文组织最近调查表明,在犹太人为主要人口的以色列,14岁以上的人平均每月读一本书,全国公共图书馆、大学图书馆1000多所,平均每4500人就有一座图书馆。约450万人口的以色列,办有借书证的就有100万人。在人均拥有图书馆、出版社和每年人均读书的数量上,以色列是当之无愧的世界之最。 在这个由文化、政治、经济等等组成的世界中,文化是最应该自由和无禁忌的。只有让人们接触各种文化,才能让他们在比较和思考中形成更坚定的文化趋向。

加入素材篮收藏

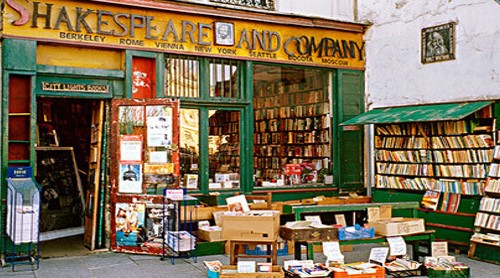

一家“莎士比亚”书店一度成为法国文学圣地

读书 精神 鼓励 文艺在塞纳河左岸,有一家叫“莎士比亚”的书店。书店狭小而拥挤,但主人热情地欢迎过路的陌生人,尤其是那些有志于文学的旅法青年。哪怕是那些穷困潦倒的人,也可以在这里拥有一个床位,只要他愿意在书店做些打扫、整理的工作。免费提供住宿这个奇特的传统,源于莎士比亚书店的创始人西尔维亚·碧奇女士。她曾给予初到法国的海明威最温暖的支持,帮叻他找到便宜的公寓,后来甚至在二楼放上一张行军床,让他随便看书。这份体贴让海明威度过了在巴黎最初的艰难时期,令他终生难忘。除了海明威,纪德、乔伊斯、劳伦斯等20世纪文学史上的重量级人物都曾把莎士比亚书店当作据点,这里一度成了文学圣地。辉煌的莎士比亚书店终结于纳粹,但它的精神没有消失。10年后,美国青年乔治·惠特曼在塞纳河左岸租下了三层店面,继承了书店之名,继续呵护到巴黎的文学青年。后来书店慢慢被世界各地喜爱读书的人所知,来此借宿的人络绎不绝。于是乔治提高了住宿条件,要求住宿者每天读一本书,同时在三大内交出一篇自己的生平传记,然后把它们印成册子,以此来了解四面八方的人们和他们的故事。如今,莎士比亚书店已经传到80后的第二代店主手中。书店依然杂乱地堆满了书,书架旁摆着一张张板床。它安静地等待着陌生的文学青年在这里驻足,鼓励他们读书、创作。

加入素材篮收藏

陈平:忍辱负重苦读书,不计前嫌,传为美谈

侮辱 包容 读书 学习陈平,西汉名相,少时家贫,与哥哥相依为命,为了秉承父命,光耀门庭,不事生产,闭门读书,却为大嫂所不容,为了消弭兄嫂的矛盾,面对一再羞辱,隐忍不发,随着大嫂的变本加厉,终于忍无可忍,出走离家,欲浪迹天涯,被哥哥追回后,又不计前嫌,阻兄休嫂,在当地传为美谈。终有一老者,慕名前来,免费收徒授课,学成后,辅佐刘邦,成就了一番霸业。

加入素材篮收藏

高尔基:穷苦的童年,无法阻挡他读书的意志

关爱 慷慨 希望 读书高尔基小时候家里很穷,没有办法,他只好到一家裁缝店当学徒。在裁缝店里,小高尔基一边干活,一边想方设法读书,老板订了一份《俄罗斯报》,小高尔基就趁老板不在时,偷偷看这份报纸。有一次,小高尔基从邻居家借来一本小说,趁老板晚上睡着以后,在窗边借着月光津津有味地读起来。过了一会儿,月亮躲到了云层后面,小高尔基兴致正浓,怎肯罢手,就点燃一盏小油灯继续看下去。不一会儿,老板醒过来,他看见小高尔基在油灯下如痴如醉地看一厚厚的书,不由怒气冲冲地说:“看什么看,你把我家的灯油都快用完了!”老板娘也醒过来,像一头母狼似的扑上去殴打小高尔基。小高尔基无法忍受下去,他二话不说,头也不回地离开了裁缝店。小高尔在背着行囊来到伏尔加河边,他注视着波光点点的伏尔加河,心里感觉有些悲伤,可是很快他又看到了生活的希望,因为他在一艘轮船上遇到了一位和蔼可亲的胖厨师,并做起了胖厨师的洗碗小伙计。更让小高尔基感到惊喜的是,胖厨师也是个书迷,他有满满一箱的书,而且愿意让小高尔基随便读。小高尔基高兴极了,一有空闲时间就如饥似渴地读书,有时还和胖厨师一起探讨书中的各种问题。小高尔基一边读书一边思索,从大量的书籍中明白了许多人世间的道理。大量的阅读也为他以后的文学创作提供了丰富的滋养,使他最终成为苏联大文豪。

加入素材篮收藏

毛姆:提出“为乐趣而读书”,同时读多本书

好恶 热情 好奇 读书英国作家毛姆身材矮小,有严重口吃,所以常受到一些大孩子的欺负,又因童年时父母双亡,因而养成了孤僻、敏感、内向的性格。但是,在毛姆的作品中,他坚持客观、冷静的态度,带有讽刺和怜悯意味,表达了对人性的关注和对社会的关心。在读书上,毛姆有着自己的主张。毛姆说,他并不劝人读完一本书后再读一本。就他自己来说,他发现同时读五六本书更合理。为什么他这样说呢?理由是“我们无法每一天都能保持不变的心情,而且,即使在一天之内也不见得会对一本书具有同样的热情”。因而毛姆提出了“为乐趣而读书”的主张,希望人们可以真切地体味读书的乐趣而读书。换言之,这就是人们常说的“快乐读书法”,对读好书和陶冶身心都是有益的。比如,在读小说的问题上,毛姆就注重“乐趣”二字。他认为,读小说就是为了“寻乐”,而不是通过读小说轻松获取知识,知识的获得只有通过努力学习。所以,他还提倡在不毁坏原著的精神上大胆删减原著内容,增加阅读乐趣。