加入素材篮X

收藏到我的素材库

X嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着

收藏成功

X嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着嘉诚经过几年生活磨砺之后,逐渐成熟了起来。干推销工作的这段时间虽取得了一定的成功,便毕竟只是一名高级"打工仔",而他所管理的塑胶企业、塑胶公司的财产毕竟是董事长的,刚完成一桩生意的李嘉诚怀着

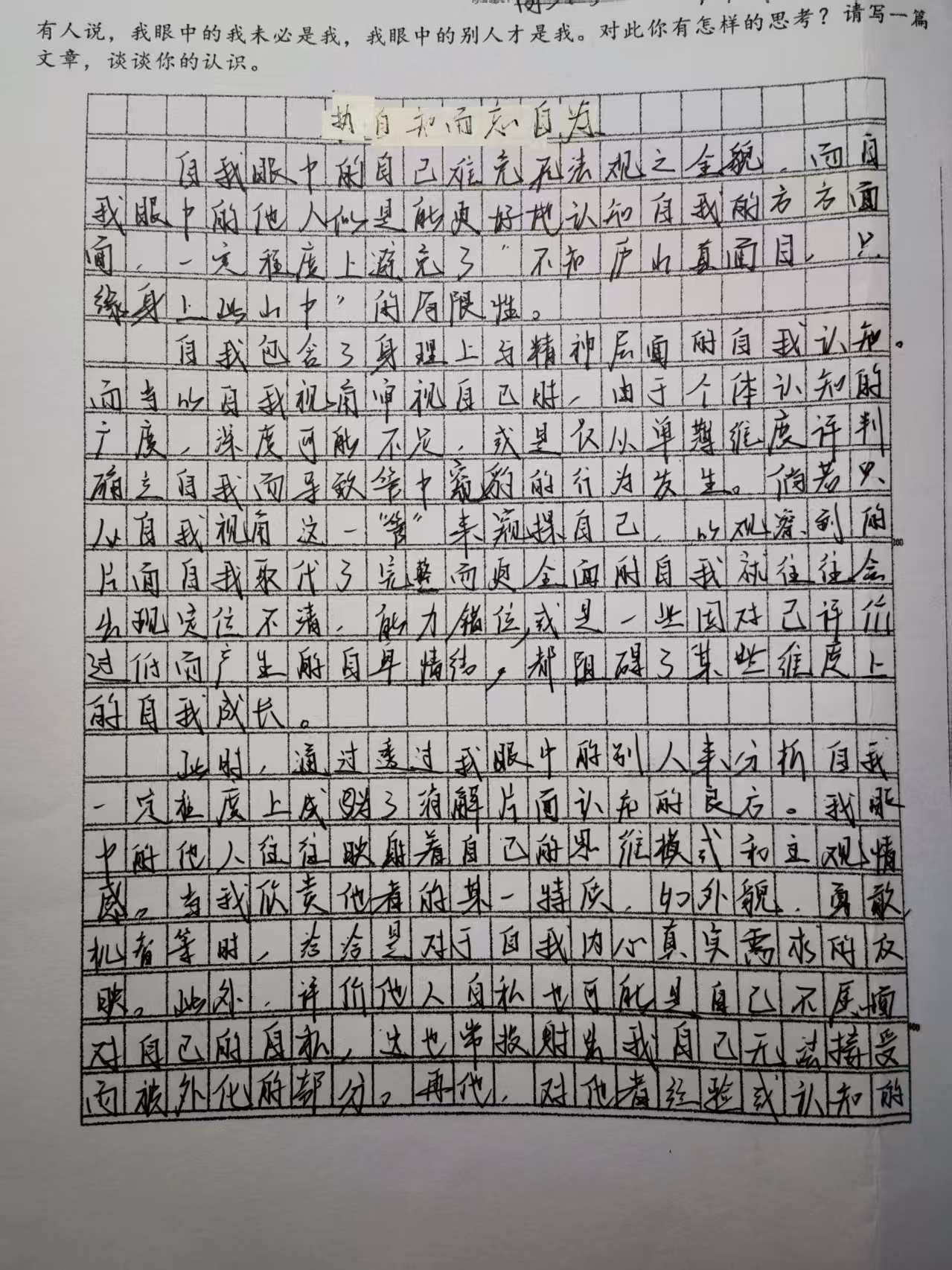

执自知而忘自为

原作 改后

执自知而忘自为

2025/8/14 14:27:25 |zhangchengfan| 被赞0次我眼中的自己难免无法观之全貌,而我眼中的他人似是能更好地认知自我的方方面面,一定程度上避免了”不知庐山真面目,只缘身上此山中”的局限性。

问题: “似是能”语气不确定,削弱说服力;引用诗句有错别字;未明确解释为何他人视角更优。

改写示例:人们常困于自我认知的盲区,正如苏轼所言”不识庐山真面目,只缘身在此山中”。相较之下,观察他人如同持镜自照,或能映照出自身未曾察觉的特质与潜能。

自我包含了身理上与精神层面的自我认知……都阻碍了某些维度上的自我成长。

问题: “身理”错别字,正确为“生理”;长句过多导致逻辑缠绕; “管中窥豹”比喻后缺乏过渡。

改写示例:生理条件与精神状态共同构成自我认知的基础。然而,若仅凭单一维度评判自己——譬如以一次失败否定全部能力——便如管中窥豹,将局部当作整体。这种片面性易引发自我定位偏差:或高估某项技能而固步自封,或低估潜力陷入自卑,最终桎梏个人成长。

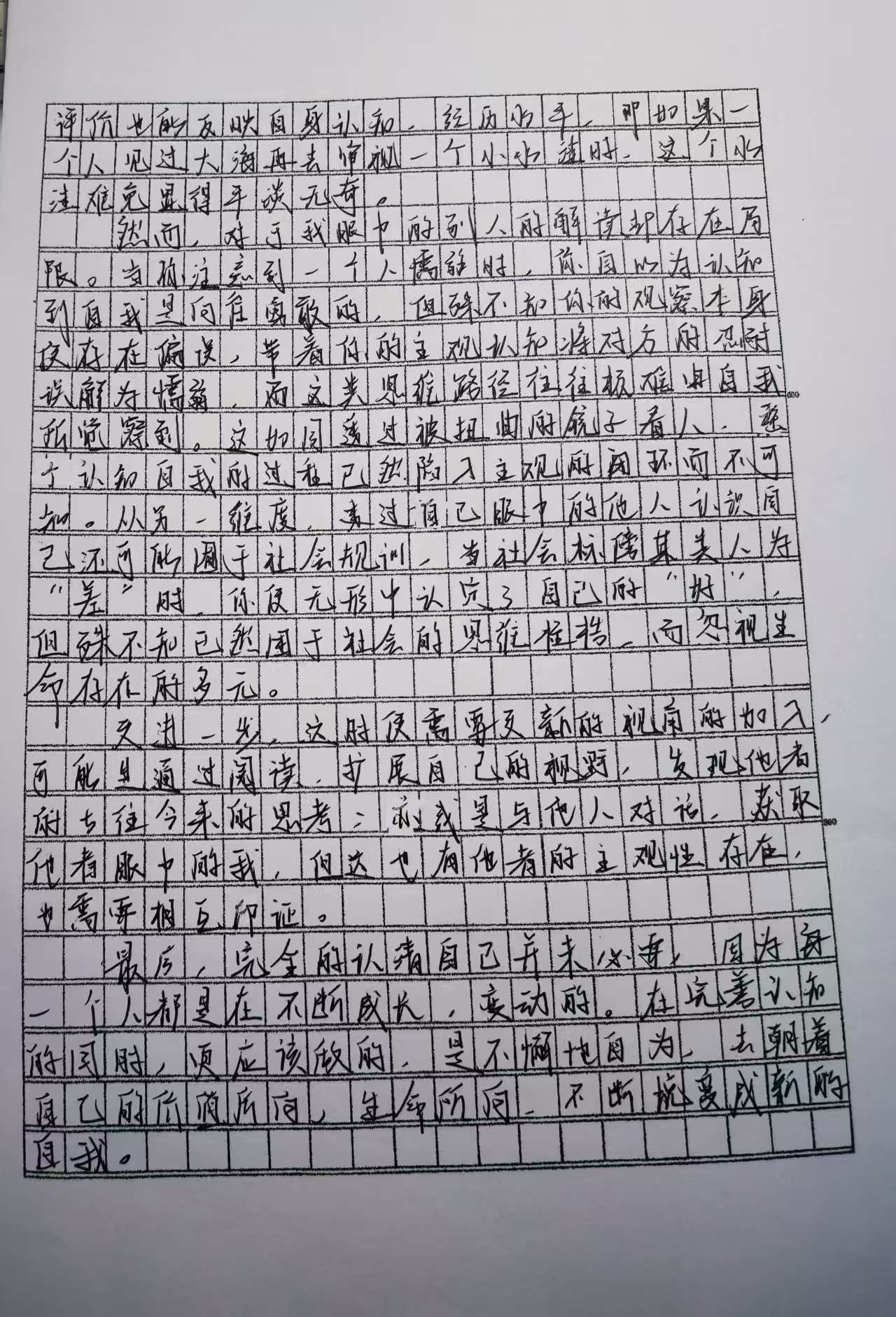

此时,通过透过我眼中的别人来分析自我……即如果一个人见过大海再去审视一个小水池时,这个水池难免显得平淡无奇。”

问题: “透过我眼中的别人”重复赘余;比喻前后衔接突兀;案例表述口语化。

改写示例:借助他人这面”镜子”,我们得以解码潜意识的需求:倾慕他人的果敢,或许暴露了自己对勇气的渴望;指摘别人自私,可能是不愿直面内心的利己倾向。阅历亦会影响判断尺度——见过浩瀚海洋的人,自然觉得涓滴池水索然无味。

然而,对于我眼中的别人的解读却存在局限……而这类思维路径往往极难由自我所觉察到。

问题: “当你注意到一个人懦弱时”代入感弱; “强于认知自我的过程已然深陷……”句式杂糅。

改写示例:但此镜非彼镜:当我们将他人的隐忍误读为怯懦,或将社会标签当作真理时,所谓的”客观”不过是另一重主观枷锁。就像透过凸透镜看物,变形的认知早已悄然扭曲了真实的轮廓。”

从另一维度,通过自己眼中的他人认识自己还可能囿于社会规训……而忽视生命存在的多元。

问题:“其类人”表述含混;结论跳跃,未说明如何突破桎梏。

改写示例:更危险的是集体无意识的裹挟:当社会将某种特质污名化为”劣根性”时,我们极易在对比中产生虚假优越感。殊不知,这种二元对立的思维正扼杀着人性光谱的丰富可能。

更进一步,这时便需要更新的视角的加入……也需要相互印证。

问题: “更新的视角”空洞模糊;对策部分过于简略。

改写示例:破局之道在于多维互鉴:或沉浸书卷与先贤对话,突破时空局限;或坦诚交流获取反向反馈,校准认知偏差。正如青铜器需经反复锻造方能成器,自我认知亦要在多元碰撞中臻于圆融。

最后,完全的认清自己并未必要……不断蜕变成新的自我。

问题:“并未必要”否定过激;收束仓促缺乏余韵。

改写示例:生命的妙处恰在流动不居。与其执着于某个确定的”我”,不如永葆自省之心,在持续的行动中重塑自我——毕竟,真正的成长从不止步于认知,而在于向着光的方向勇敢前行。

评分

| 等第 | 分项得分 | 总分 | |||

| 思想内容 | 思路结构 | 素材运用 | 语言表达 | ||

| 二类中 | B | B | B | B | 58 |

题解

【关键词解析】

1.“我眼中的我”≠真实的自我

主观局限性:个人对自己的评价往往受偏见、情绪或社会期待影响,导致自我画像失真。例如,人们常高估自身道德水平,或因成长环境形成错误的能力判断。

镜像依赖症:我们习惯通过他人反馈来定义自己(类似照镜子),但这种间接认知可能扭曲本质。比如社交媒体时代,个体倾向于表演“理想化的人格”,而非展现真实面貌。

2.“我眼中的他人”=真正的自我投射

心理防御机制:当我们观察别人时,实际上暴露了自己的价值观、欲望与恐惧。心理学中的“投射效应”表明,人们对他人的解读往往是内心世界的外显——吝啬者总怀疑他人贪婪,宽容者易看到别人的善意。

审美即自省:艺术家创作人物命运时,笔下角色的性格缺陷常映射其自身矛盾;读者对文学作品中某个角色的强烈共鸣,也揭示了深层的自我认同危机。

【立意方向】

1.哲学层面

引用苏格拉底名言“认识你自己”,结合笛卡尔怀疑论——如果连最基本的感知都可能欺骗我们,那么该如何确立主体的真实性?可联系庄子梦蝶寓言,讨论现实与认知的边界模糊性。

2.文学隐喻

用双重意象构建论述:如照镜子时看到的影像既是自己的倒影也是对面的风景;或者以绘画创作为例,画家描绘风景的过程实际上是在表达内心世界。

3.日常生活观察

选取具体场景展开议论:比如社交媒体时代,人们精心修饰朋友圈人设的行为本质是对理想化自我的追求;又如职场中新人通过对比同事表现来定位自身价值的现象。这些微观案例能有效支撑宏观论点。

4.历史/文化对比

东西方哲学差异提供丰富素材:儒家强调“吾日三省吾身”的自我反省传统 vs. 西方存在主义主张通过行动定义本质。两种路径殊途同归,都指向同一个真理——人必须主动参与意义的生产过程。

分析与评价

优点:

思辨性强:围绕“自我认知与他观”的辩证关系展开论述,引用诗句、比喻和哲学思考,逻辑链条清晰且有深度。

结构严谨:从现象到本质层层递进——先析自我局限,再论他观作用,后揭其潜在偏见,最后提出解决方案,结尾升华至动态成长观,符合议论文规范。

例证鲜活:用“大海与小水池”“社会规训”等生活化案例阐释抽象概念,使道理通俗易懂;结合心理学投射理论(如将自身缺点外化),体现跨学科视野。

语言凝练:兼具文学性与哲理性,契合高考作文对语言美感的要求。

需要改进的地方:

论点聚焦不足:标题强调“他人才是我”,但文中大量篇幅讨论自我认知的局限性及修正方法,导致核心观点被稀释。建议强化对“他人即镜像”这一命题的直接论证,减少枝蔓。

论据单一化:多依赖理论推导和假设场景(如“评价他人自私”),缺乏具体人物事例或历史典故支撑。可补充名人案例,增强说服力。

过渡生硬:段落间衔接较突兀(如从“社会规训”突然跳到“阅读”),可加入过渡句引导逻辑转向,自然引出解决路径。

现实关联薄弱:未联系当代青少年身份焦虑、社交媒体形象管理等热点话题,削弱了文章的时代感。若能结合短视频时代“人设”现象进行分析,会更贴近考生生活经验。

结论理想化:末段主张“完全认清自己并未必要”稍显消极,宜调整为“在动态平衡中趋近真实”,既承认认知的流动性,又强调持续精进的态度。

准确性和重复度:文章出现两处错别字;“认知”“自我”等关键词过度使用,可替换为同义词提升表达丰富度。

修改建议

语言风格与准确性:减少口语化表达(如“再他”),增加文学性修辞(比喻、排比);注意文字准确性,不要写错别字。

逻辑衔接:段落间添加过渡句,避免跳跃;可以使用标志词(首先/其次/再者)明确层次。

论证深度:每个观点配以典型例证,增强说服力。

扣题意识:始终紧扣“我眼中的我≠真实自我”“他人视角作为镜像”的核心矛盾展开论述。

推荐素材

庄子与惠施辩论“子非鱼安知鱼之乐”

这个千古之争揭示了认知的主观性:我们永远无法完全站在他人的立场看世界,对自我的认知同样受限于经验边界。恰如水中游鱼所见的阳光折射角度必然不同于岸上观者的视角。

王阳明龙场悟道提出“心即理”

通过极端困境下的自我觉醒证明:真正的认知突破发生在主客体交融之际。当他褪去外界赋予的所有身份标签后,反而照见了本心的澄明境界。

萨特存在主义命题:“他人即地狱”

尖锐指出人际关系中的异化风险——当我们过度依赖他人的评价体系来定义自己时,就如同被囚禁在由别人目光编织成的牢笼里。但同时也暗含转机:正是这种压迫感促使个体迸发超越性的创造力。

罗森塔尔效应(皮格马利翁效应)

教师对学生的高期望显著提升其学业表现,印证了外界期待如何内化为自我实现预言。这说明我们眼中他人的潜能往往成为塑造现实的重要力量。

镜像神经元发现

神经科学证实人类具有本能的共情机制:观察他人行为时大脑会产生相似的电生理反应。这意味着我们对他人的解读本质上是对自身可能性的探索演练。

达克效应曲线图示

用可视化数据呈现认知盲区:能力欠缺者容易陷入盲目自信,而真正高手反而低估自己水平。完美诠释为何“我眼中的我”常常失真。

卡夫卡《变形记》格里高尔变甲虫隐喻

主人公变成昆虫后反而看清家庭关系的本质真相,暗示当脱离社会角色规训时,人才有机会触及更真实的自我认知维度。

陶渊明归隐田园诗作分析

“采菊东篱下,悠然见南山”展现主动选择边缘化立场获得的精神自由。他放弃官场中的自我表演形象,在自然对话中重构生命意义坐标系。

张爱玲笔下都市男女的情感困境

《倾城之恋》中白流苏通过香港沦陷事件才敢直面真心,说明特殊情境下的他人观察能打破日常社交面具,迫使人物展现本真状态。

埃舍尔版画《互绘双手》

两只手相互创造对方的图像循环往复,完美诠释自我与他者的共生关系:定义自己的过程同时在塑造着对他人的理解框架。

徐悲鸿画马历程研究

从早期精细临摹到后期写意奔放的风格转变,反映艺术家通过持续观察动物动态调整创作视角,最终达到物我两忘的境界。

辛迪·舍曼摄影系列《无题电影剧照》

当代艺术家通过扮演不同性别/职业角色探索身份流动性,证明每个被凝视的形象都是主体性的实验场域。

苏轼乌台诗案后的黄州谪居岁月

从朝廷重臣到田间农夫的身份落差中完成精神蜕变,写出前后赤壁赋超越荣辱得失的生命体悟。他在贬谪期间对渔夫樵客的细致观察,成为重新校准自我价值的参照系。

歌德青年时期狂飙突进运动参与史

通过激烈批判旧秩序确立自身文学地位的过程显示:青年时代的反叛精神往往需要借助对传统的否定来建构新的自我认同。

秋瑾革命实践中的性别角色突破

作为女性投身反清斗争必须同时对抗内在规训与外部压迫,她在男装骑马带兵的形象颠覆既成社会规范,证明极端环境下的角色转换能激发惊人潜能。

马可波罗游记对东西方认知的影响

这个威尼斯商人的中国见闻录既非纯粹客观记录也非主观臆造,而是带着欧洲中心主义滤镜的文化误读,却意外开启了跨文明对话的新维度。提醒我们所有观察都携带着特定的认知框架。

利玛窦穿儒服传教策略解析

明朝时期西方传教士采用本土化着装与礼仪进入中国上层社会,这种文化适应策略背后是对传播对象认知系统的深刻理解与利用。

日本遣唐使制度的历史作用

派往大唐学习的年轻贵族们带回不仅是技术知识,更重要的是通过对比异质文明反观自身文化的特质,促成平安时代审美意识的觉醒。

讯飞星火大模型训练机制反思

人工智能通过海量人类对话数据学习语言模式的过程,本质是在构建数字化的“他人视角”。当我们与AI交互时,实际上是在进行一场没有身体介入的认知镜像实验。

脑机接口临床试验报告解读

瘫痪患者仅凭意念操控机械臂完成抓握动作的技术突破表明:思维活动本身即可外化为可观测的行为轨迹,为他者洞察内心世界提供了全新路径。

元宇宙虚拟化身设计心理学研究

用户创建数字分身时的外貌选择偏好数据显示:人们在匿名环境中更倾向于展现理想化的人格特质,这种选择性自我呈现放大了线上线下的身份割裂现象。

菜市场摊主记账本里的经济学

某个卖豆腐的老妪二十年如一日记录顾客购买习惯,这些琐碎数据拼凑出的不仅是消费图谱,更是社区人际关系网络的真实投影。她对熟客饮食习惯的了解远超对方对自己的认知深度。

高考复读班学生的日记摘抄

“去年模拟考总分刚过一本线时觉得自己稳操胜券,现在看着满篇红叉的试卷才明白:原来我以为的优秀不过是井底之蛙的狂妄。”这种前后对比极具说服力的自省样本。

家庭相册背后的记忆重构实验

邀请三代同堂成员分别为老照片添加注释,会发现同一场景在不同代际叙述中呈现出截然不同的意义层次,证明集体记忆本质上是多重视角协商的结果。

一、哲学思辨类

二、文学艺术镜鉴

三、历史人物切片

四、科技创新前沿

五、生活观察拾贝

teacher-C|teacher-C

给此篇文章点个赞作为鼓励吧!^_^

和作者PK这个题目

和作者PK这个题目